Lisa Simpson e noi fra censure e condizionamenti dei media

L’unico personaggio ricorrente nei palinsesti televisivi convinto assertore delle proprie posizioni vegetariane se non vegane è Lisa Simpson.

D’altronde, dov’è il dibattito aperto e democratico fra idee e posizioni diverse che i media sbandierano e ribadiscono di voler garantire in ogni circostanza come naturale prerogativa del loro essere agenti di comunicazione? Dove sono l’accoglienza e lo spazio libero che si intendono riservare a modi di pensare e interpretare il mondo, testimonianze, ideologie, saperi minoritari? Alla faccia della censura delle voci di protesta ridotte a echi lontani o schegge frettolose d’intervista, o della selezione preventiva di argomenti critici o scomodi, o dell’annacquamento del dissenso fra ritmi dispotici di pubblicità, damazze scosciate, nullità politiche in grisaglia, ruote che girano e pacchi che si aprono, tempi supplementari, top crime, roba sul fuoco, tacchi 12, massacri dal mondo e paperissime! Visto quel che c’è, uno straccio d’inquadratura parrebbe assicurato a chiunque, anche solo per un ciau mama in versione rimodernata. Invece taluni argomenti non sono presentabili in nessun modo, non v’è accesso possibile; ad essi è imposto il silenzio dell’esclusione totale, si addice loro soltanto il non esserci. Perché?

Perché il pensiero vegano non paga. E’ una di quelle scelte di vita e testimonianza sconvenienti, nel senso che non convengono. E i mezzi di comunicazione di massa in quanto imprese economiche hanno come obiettivo il profitto, diretto o no, immediato o no poco importa. Debbono conquistare attenzione per vendere: i media vendono il prodotto per eccellenza, vendono uno stile di vita ridotto a merce, in confezione standard; per vendere proficuamente uno stile di vita debbono venderci insieme un modo di pensare e un’idea di mondo che lo reggano, gli diano base e sostegno; ormai sono inscindibili, le cose la gente le idee la prassi umana, tutto il pacco prendere o lasciare; e se lasci sei fuori, e se sei fuori dove vai? Stai qui con noi, si può benissimo evadere anche stando dentro. Una genialata, no?

Non è tutto così implacabile e definitivo.

Gli effetti indotti sul pubblico dai mezzi di comunicazione di massa costituiscono senza dubbio l’ambito di studi cui nel secolo scorso le scienze sociali hanno dedicato il più intenso e appassionato lavoro di studio, analisi ed elaborazione teorica. Le ricerche sui meccanismi del consenso e sul potere di condizionamento hanno dato esiti discordanti, molto risentendo del variare del clima sociale e della situazione economica, e dipendendo in maniera decisiva dall’approccio ideologico delle diverse scuole di pensiero. Per gli apocalittici i media alterano le menti e liquidano la cultura alta, sono strumenti di manipolazione e indottrinamento volti alla costruzione di un pensiero unico e di regimi illiberali; gli integrati li esaltano viceversa come veicoli di sensibilizzazione, presa di coscienza, generatori di risorse di emancipazione e accesso al sapere, liberazione personale, affermazione di sé, strumenti di mediazione delle diversità e delle disuguaglianze sociali. Su una considerazione c’è accordo: dalla fine degli anni sessanta guerre, conflittualità politica e crisi economica hanno contribuito a rendere il tessuto sociale più soggetto e permeabile alla loro influenza; la nozione di media potenti si accentua in periodi e contesti in cui la società è debole, cioè in crisi o in una fase di transizione problematica, come accadde negli anni 30 e alla fine dei 60, e come accade oggi nell’attualità italiana (negli anni 50, periodo di ricostruzione, sviluppo e fiducia nel futuro prevalse la nozione degli effetti limitati).

Si iniziò ai primi del novecento con l’entusiasmante teoria dell’ago ipodermico (si può inoculare in modo indolore qualunque sostanza in qualunque individuo, e similmente qualunque influenza immediatamente su chiunque) presto scoprendo che non era così semplice; seguirono ricerche più affinate sulla persuasione e sull’influenza mediata dei leader e dei modelli e stili di vita prestigiosi o autorevoli, fino a definire più di recente la peculiare capacità dei media nel generare effetti a lungo termine sul modo in cui il destinatario organizza la sua rappresentazione del mondo: oggi sono più che mai chiamati in causa la sua personalità e la sua esperienza sociale, il suo patrimonio culturale e normativo, aspettative modelli valori, in specie quelli condivisi con altri e perciò rafforzati nei gruppi sociali di appartenenza: saranno più frequenti l’induzione di nuovi atteggiamenti e il rafforzamento di quelli preesistenti, piuttosto che una conversione di questi ultimi (la cosa che succede più di rado è che si cambi radicalmente idea).

I soggetti più permeabili agli effetti dei media saranno dunque le persone che vi si espongono maggiormente, in situazione di solitudine o povertà comunicativa (che dire dell’intimità unidirezionale fra tv che parla e spettatore in poltrona cullato nel suo immaginario?), con forte bisogno di informazione e difficoltà di orientare per confronto le proprie opinioni, con ridotti contatti interpersonali e scambi sociali.

Ecco qualcuno dei molti scenari teorici, c’è solo da scegliere.

La teoria dell’ordine del giorno (o agenda setting) non riconosce ai media la capacità di imporsi direttamente al pubblico e persuaderlo a pensare cosa e come, bensì di suggerirgli intorno a cosa pensare, fornendo continuamente un’agenda aggiornata di temi e argomenti su cui avere un’opinione e discutere: definiscono ambiti di pensiero più o meno ristretti e gerarchici, attirandovi l’attenzione e intanto applicando i meccanismi della priorità, dell’esclusione e della preclusione come filtri comunicativi (si definisce gatekeeping il potere di selezione e presentazione con cui si dà o si nega l’accesso a voci e contenuti divergenti, e soprattutto al modo di trattarli: si pensi al ruolo di esperti, autorità e tuttologi vari). C’è forte corrispondenza fra l’attenzione dedicata a un tema dai media, specialmente giornali e televisioni, e l’importanza che i fruitori vi attribuiscono, così che insistite sottolineature ed enfatizzazioni giungano a definire giorno dopo giorno quella cornice interpretativa condivisa (l’opinione pubblica) che viene in modo più o meno consapevole applicata per dare senso alla realtà sociale. Le persone tendono infatti a includere nelle proprie conoscenze ciò che i media includono e a escludere ciò di cui essi non trattano, attribuendo agli argomenti una rilevanza pari all’enfasi con cui sono trattati. In rapporto alle priorità dell’agenda dei media viene costruita l’agenda degli individui. Si determinerebbe in tal modo il cosiddetto clima di opinione: esso consiste nell’importanza che l’individuo ritiene sia attribuita dagli altri a un tema (è la salienza percepita: ciò che pensiamo che gli altri pensino). La conoscenza e l’esperienza vengono così costruite progressivamente dai media in modo condiviso in funzione delle opzioni politico-ideologiche implicite ed esplicite assunte: essi dicono quali sono le vicende e i problemi importanti, di quali vale la pena occuparsi, avere opinioni, prendere posizione, fare scelte, compiere azioni, decidere.

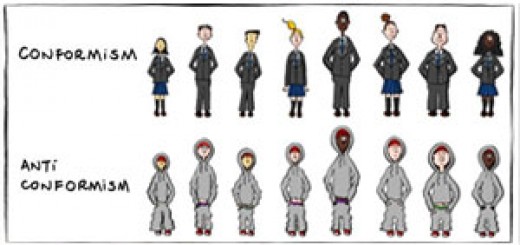

L’assunto centrale dell’agenda setting (i media indicano su cosa avere un’opinione e non quale opinione avere) è ripreso e ribaltato dalla teoria della spirale del silenzio, che analizzando soprattutto la comunicazione politica della televisione sottolinea il grave pericolo dell’annullamento delle opinioni minoritarie, subalterne e comunque avverse a quelle dominanti: le opinioni, gli orientamenti, le verità manifestati e ribaditi dai gruppi di potere attraverso i mezzi di comunicazione inducono il pubblico a presumere che esse siano diffuse e condivise più di quanto in effetti sono: diventano cioè maggioritarie quelle opinioni che vengono esposte e amplificate come tali, in modo ripetitivo nei temi e omogeneo nel ricorso a fonti d’informazione comuni e limitate, così da creare consonanza a un clima di pensiero percepito come dato di fatto. Taluni le accettano e le fanno proprie, chi non è d’accordo o è contrario finisce per tacere sentendosi diverso, non all’altezza, fuori dal mondo, se non deviante. Si pensi al dibattito, il più diffuso format del talk politico: in esso l’ambito del discorso è in apparenza libero, pluralistico e creativo, in realtà con limiti di analisi e di critica ben precisi, all’interno dei quali le opinioni dello spettatore si possono specchiare e fluttuare con illusoria indipendenza; coloro che quei limiti non accettano sono zittiti, quando non assenti del tutto perché non accreditabili come democratici. Le persone per fondamentale conformismo (essere conformi è rassicurante) verificano di continuo il clima di opinione intorno a sé, nel timore di apparire diverse e non approvate: finiscono per credere ciò che pensano che anche gli altri credano. Chi ha posizioni divergenti o ritiene importanti altri argomenti tende a sentirsi isolato e a non esprimersi; l’oscuramento e l’invisibilità di punti di vista contrastanti con quelli mediatici rafforzano la percezione di isolamento e il silenzio come in una spirale; l’esito è l’esclusione sociale.

Anche la teoria della coltivazione è focalizzata sulla televisione e sul suo sistema narrativo: la rappresentazione degli avvenimenti della cronaca quotidiana nel suo snodarsi fra novità, complicazioni, imprevisti, colpi di scena e attese dello scioglimento della trama è modellata sugli stilemi della fiction: la tv veicola immagini di una realtà percepita in modo distorto soprattutto dagli spettatori più assidui, che attribuiscono ai protagonisti reali dei fatti raccontati caratteristiche analoghe a quelle dei programmi di evasione, e in particolare dei serial: situazioni vicende dinamiche sono descritte applicando schemi superficiali e stereotipati, criteri di analisi, commento e implicito giudizio convenzionali e semplificanti. Il pubblico sostituisce gradualmente le concezioni assorbite dalla televisione a quelle maturate a livello soggettivo con l’esperienza. Si suggerisce così, attraverso un processo di coltivazione a lungo termine, cumulativo e non necessariamente intenzionale, una percezione del mondo circostante, della realtà di riferimento dei cittadini altra rispetto alla realtà stessa. La cultura popolare si riduce alla cultura televisiva e ai suoi meccanismi organizzatori, con funzione di integrazione, di controllo e riproduzione del consenso a tutela dello status quo e a garanzia dell’ordine sociale. Gli studi confermano che a essere più esposti a tali effetti sono i forti fruitori, gli heavy-viewer: essi sovrastimano la conflittualità sociale e il rischio di esserne colpiti, la probabilità di cadere vittime di violenza e aggressione, sviluppando ansietà, insicurezza, insoddisfazione del proprio stile di vita, apprensione e sfiducia per il mondo reale, chiusura all’altro; hanno solitamente paura a uscire per strada di notte, posseggono animali da guardia e sofisticati sistemi anti-furto, nutrono poca fiducia nella politica e nella società in generale, avvertono la pesante responsabilità di avere un figlio in un mondo così brutto; valutano le caratteristiche demografiche della popolazione secondo la loro ricorrenza televisiva: uomini più che donne, lavori prestigiosi più che impiegatizi o di tipo operaio, circostanze fortuite più che meriti, apparenza più che contenuti morali, rischi più che risorse.

Giungono a differenti conclusioni, molto meno pessimistiche, i cultural studies sulle subculture (specie quella antagonista proletaria, ma anche quella operaia, giovanile, femminile) condotti in Gran Bretagna: ciò che pare davvero decisivo è il modo in cui viene decodificato il messaggio da ciascun membro del pubblico, in base al suo vissuto e a come egli richiama la propria particolare cultura di gruppo, le proprie tradizioni orali e locali in ogni circostanza di conversazione, scambio ed elaborazione critica con i componenti del suo gruppo di riferimento.

Nella teoria degli usi e gratificazioni l’interesse si trasferisce dagli effetti (cosa fanno i media alle persone) alle funzioni che essi svolgerebbero (cosa fanno le persone con i media). Il vecchio concetto di massa passiva e facilmente condizionabile è morto e sepolto: i mezzi di comunicazione parlano a un pubblico fatto di individui attivi, intraprendenti, attenti e capaci di scelte autonome che se ne servono per soddisfare consapevolmente bisogni di conoscenza e competenza sul mondo che li circonda: informazione, sapere, modi di essere e di relazionare, contenuti affettivi estetici morali, impegno ed evasione, valori di riferimento. Questo tipo di comunicazione, in cui si intrecciano contenuti e contesti di fruizione, è alla base della costruzione condivisa dei significati nella società occidentale avanzata, imperniata peraltro sullo strapotere degli oggetti elevati a culto, su bisogni indotti ma funzionali al loro continuo consumo, obsolescenza e sostituzione, sul sostegno mediatico a un’ansia di gratificazione frenetica e sempre narcisisticamente illusoria.

La teoria degli scarti di conoscenza (knowledge gaps) indaga gli effetti dei media in base alla posizione sociale ed economica dei fruitori: il diffondersi dei mezzi di informazione in un sistema sociale privilegia gli individui più ricchi e più colti, capaci di avvicinare e usare nozioni e conoscenze in modo più veloce ed efficace rispetto a quelli con status socio-economico più basso: la diversità del livello e del patrimonio culturale, la maggiore ricchezza nei contatti sociali, la superiore abilità comunicativa e di elaborazione, l’uso sempre aggiornato di tecnologie, ma soprattutto la capacità di accostare criticamente le informazioni senza esserne soggiogati fanno sì che lo scarto di informazione (il differenziale di conoscenza) fra ceti aumenti piuttosto che attenuarsi; la conseguenza (al di là delle apparenze rappresentate dai media) è l’acuirsi degli squilibri sociali. La recente diffusione dei personal media ha certo affinato la capacità di emancipazione negli orientamenti e nelle scelte, il potere di iniziativa e l’elaborazione di posizioni critiche a livello individuale e di gruppo, peraltro riproponendo il risvolto negativo del divario digitale: il diffondersi su una base sociale ristretta di ogni nuova tecnologia riallarga la forbice delle disuguaglianze e conferma le differenze nell’acquisizione sociale delle conoscenze, anzi acuendo con il gap effetti di esclusione e nuova povertà culturale.

Non è tutto così implacabile e definitivo.

Il web, internet, i social network hanno fatto saltare le teorie di interpretazione dei fenomeni mediatici: è improvvisamente più difficile capire un fenomeno, orientare l’azione, prevedere una conseguenza. Il flusso comunicativo da unidirezionale si è fatto interattivo, si producono e distribuiscono messaggi, li si elabora, scambia, memorizza in modalità meno professionale e burocratica. Ogni utente è attore, editore, distributore. La possibilità di scelta si è allargata a dismisura, e con essa l’impegno e la curiosità intellettuale della ricerca, della consultazione, del confronto, della verifica delle fonti. Tutto ciò fa agio anche sulla fruizione dei media tradizionali: cresce nel pubblico il potere di agenda, la capacità interpretativa e di rivelazione su censure, versioni ufficiali, omissioni e falsità, trucchi del mestiere, retoriche, effetti fissi, lavaggi del cervello. Si avverte nel web il desiderio e il piacere di essere consumatori non consumistici. Il web è il luogo elettivo delle minoranze, dei non allineati, degli esclusi. Noi vegani siamo visibili qui. Una visibilità da far affiorare progressivamente oltre la virtualità e l’immaterialità del mezzo digitale, e cui dare consistenza, efficacia, concretezza. Gesti di uno stile di vita che è pensiero schierato.